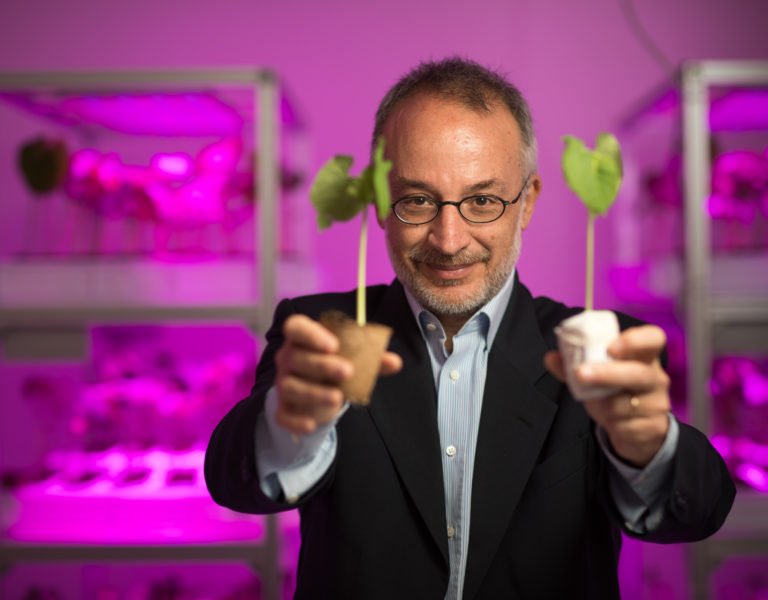

Damian Boeselager ist seit vergangenem Sommer Mitglied des EU-Parlaments. Der 32-Jährige ist einer der jüngsten Politiker in Straßburg, man könnte ihn als Idealisten bezeichnen. Er war einer der Gründer der jungen transnationalen Bürgerbewegung Volt, deren Ziel es ist, über Ländergrenzen hinweg europäische Politik zu machen. Europa, das ist für Boeselager so etwas wie eine Lebenseinstellung. Boeselager ist der einzige deutsche Volt-Abgeordnete, er versteht sich als konservativ, seine Bewegung hat sich der Grünenfraktion in Straßburg angeschlossen. Ein Sohn Europas, der eine ganze Generation von jungen Bürgern vertreten möchte, für die das grenzenlose Europa eine selbstverständliche Grundbedingung ihrer Existenz ist. Vor Monaten war Boeselager auf der griechischen Insel Lesbos zu Besuch, im Flüchtlingslager Moria. „Das war surreal“, erzählt Boeselager. Auf der einen Seite die griechisch-europäische Normalität auf Lesbos, Eisdielen, Ferienstimmung. „Und dann zwei Schritte weiter im Flüchtlingslager Menschen, die auf dem Boden hungern.“ Mehr als 20 000 Menschen sind in Moria unter menschenunwürdigen Bedingungen eingepfercht, sie leben in Staub oder Schlamm, je nach Wetter und in notdürftigen Hütten wie in einem Slum. Wie kann man in so einer Situation

stolz sein, ein Europäer zu sein oder noch schlimmer, ein europäischer Volksvertreter, fragte sich der 32-Jährige? Banden sind in Moria aktiv, laut „Ärzte ohne Grenzen“ begehen Flüchtlinge immer wieder Suizidversuche, darunter auch Kinder. „Der Kontinent, der Weltmarktführer in Digitaltechnik werden will, lässt gerade einmal fünf Stunden von Brüssel entfernt Menschen verhungern und sterben“, so hat der Jung-Politiker in einem Bericht für die Zeitung The Guardian über seinen Besuch geschrieben. Er habe sich hilflos gefühlt, als die Lagerinsassen ihn danach fragten, was Europa mit ihnen vorhat. „Sie fragten mich im Namen des Jungen, der eine Woche zuvor an Fieber gestorben war, sie fragten mich im Namen der 1200 unbegleiteten Minderjährigen, die unter den Olivenbäumen im Freien schlafen.“ Boeselager begann ein Referat über das Funktionieren der europäischen Institutionen, wie die EU-Kommission funktioniert, das Parlament, die Mitgliedsstaaten. Es war der hilflose Versuch, denen Europa zu erklären,…